今回はこれまで修理してきたA1F、ちゃんと動いているけどコンデンサ交換したいF1XVで使われているハイブリッド基板についてです。

A1Fの方は映っているし、音も出るようになったのですが、基板のダメージがあることと掃除しても灰色にくすんできれいにならないはんだ部などが気になってw試しにこの基板を作ってみることにしました。

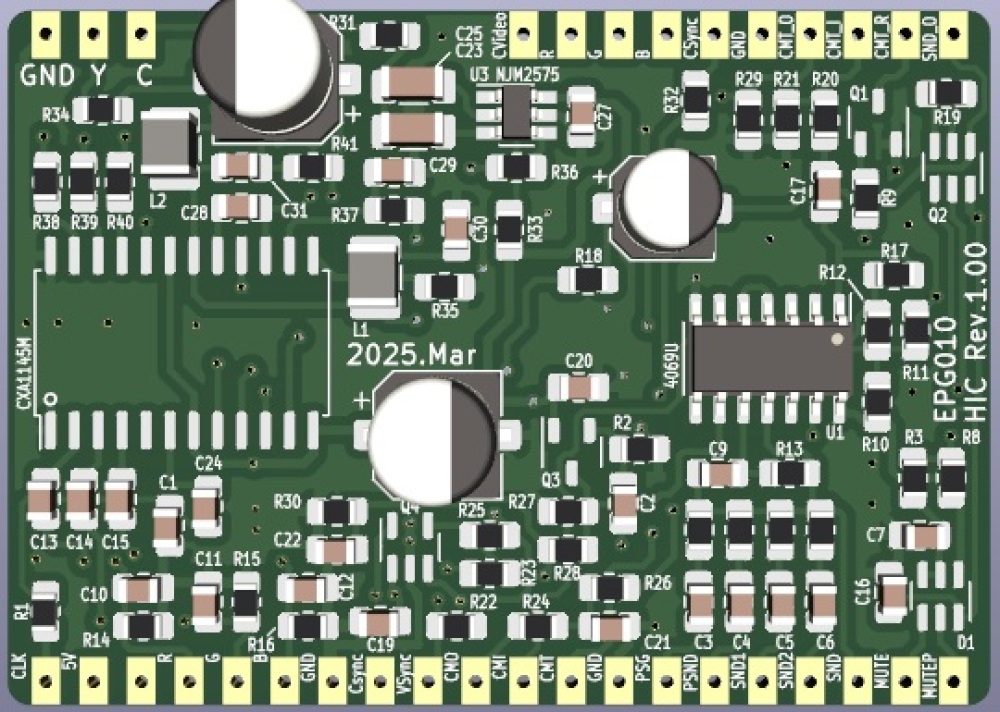

写真は以前撮影した実機の基板です。赤い囲みはコンデンサを外したヵ所

幸いこの回路図をサービスマニュアルと実基板からきれいに起こしてくれている方(baxさん)のページがありました。これはすごいですとても見やすい!こちらを参考に、また手元のA1Fの基板を参考にKiCADで作業をすすめました。

MSX2以降用ハイブリッドIC「EMC-NX0039」の回路図 : ジャンカーのブログのblog_移行先

今回はオリジナルのCXA1145Mと4069U(unbufferタイプ)を使うことにします。(2つ入りの)トランジスタやダイオードについては手に入るものはオリジナルと同じ型番、それ以外は同じROHM製で手に入るものを使うことにしました。手元にまともなS端子入力の機材がないのですが、いずれ入手するとしてS端子出力を追加してみます。これには秋月電子で手に入るNJM2575を使う予定です。

それからミュート回路について、以前ミュート回路について調べた時に、HICの回路の場合-0.6Vを下回ると非ミュート時にもミュート回路に音声信号が流れて波形がゆがむ(つまり-0.6Vでリミットがかかる)と理解しました。しかし、その後これは1Vpp(±0.5V)の信号を出力するということでおそらく大丈夫なのだろうと思い至りました。測定したわけではありません。今回はカートリッジ側から少し大きな信号が来るかもという"念のため"で回路を変更してみることにしました。

さてうまくいくものだろうか・・。

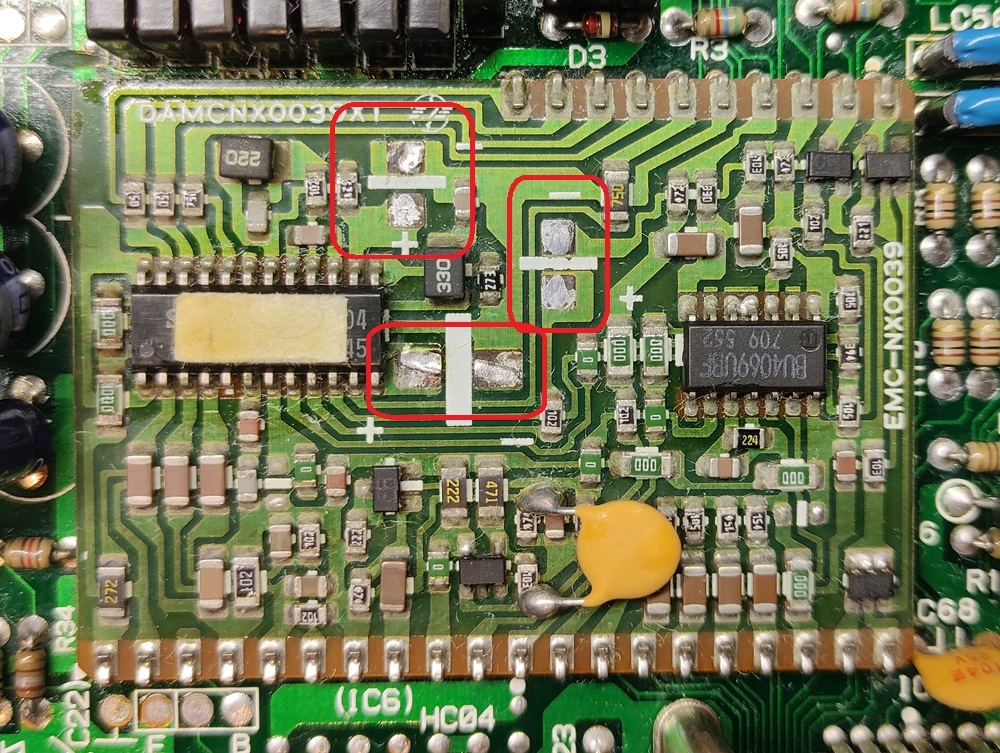

作業風景。ごちゃごちゃしていてなんだかよくわからない!

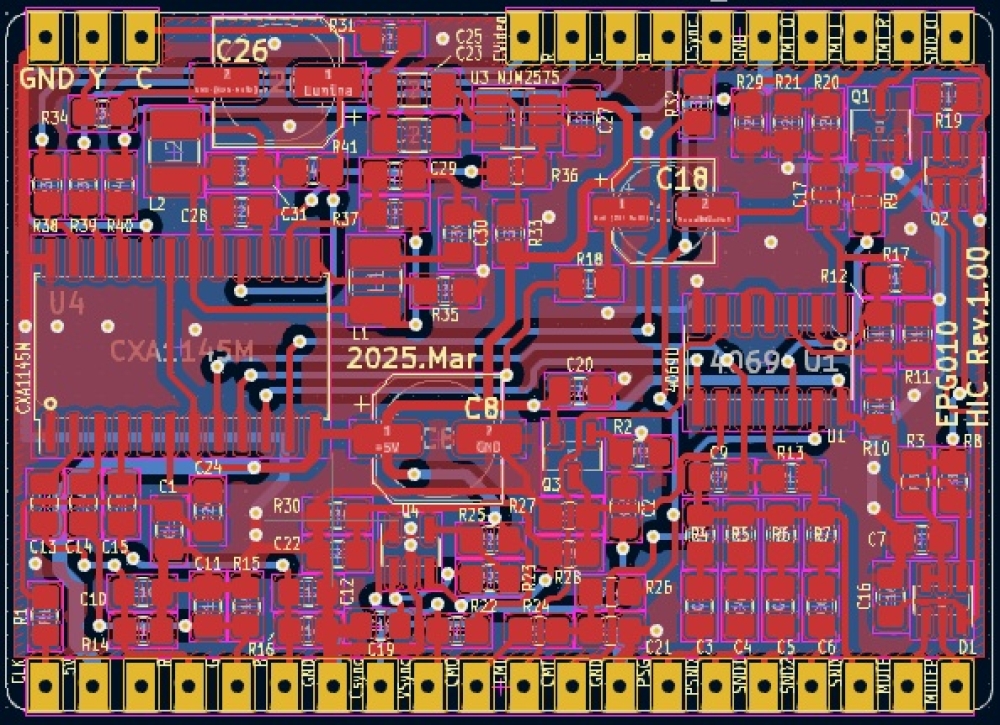

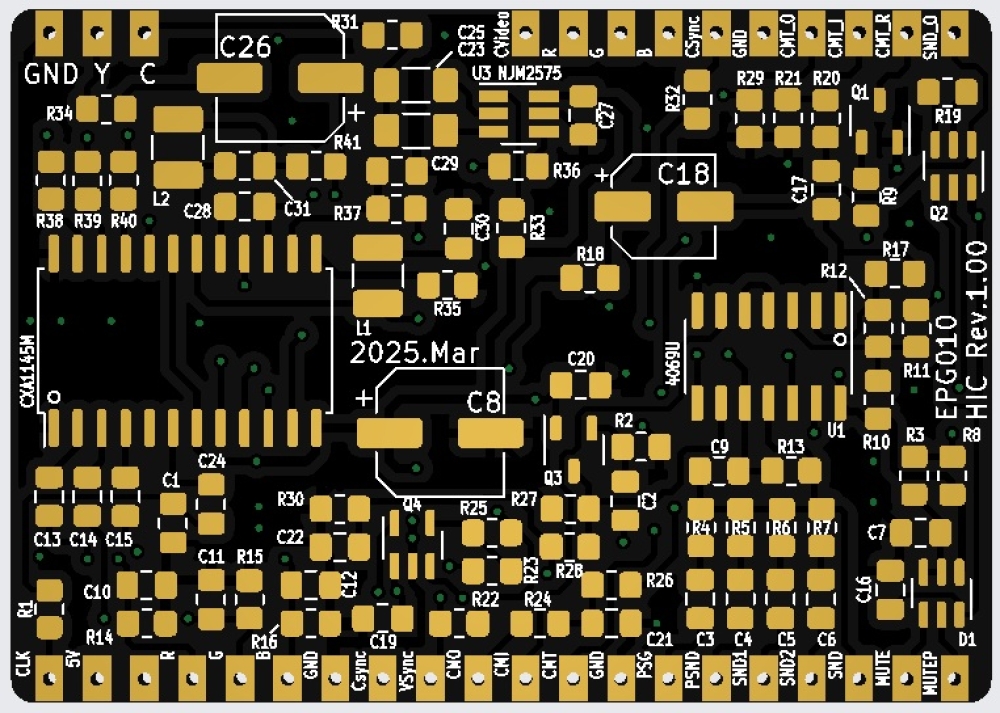

3Dレンダリングさせてみたのがこれです。表面実装タイプの電解アルミコンデンサになっている場所は実際にはリードのあるコンデンサにするか、固体タイプのコンデンサで液漏れを防ぐという感じにしたいです。タンタルでも。配置はオリジナルを参考にすればきっと収まるに違いないということでオリジナルに寄せています。

それにしてもパーツが手はんだできるサイズにしたためか、PCBエディタで基板外形とパーツが表示されたときにビビりました。「え?これ無理なんじゃ・・」

それでもオリジナルを参考にしつつガンガン並べていき配線してみたらなんとか?収まったようです。しかし手作業ではんだ付けが実際できるのか?は考えていません。大丈夫なのかな。

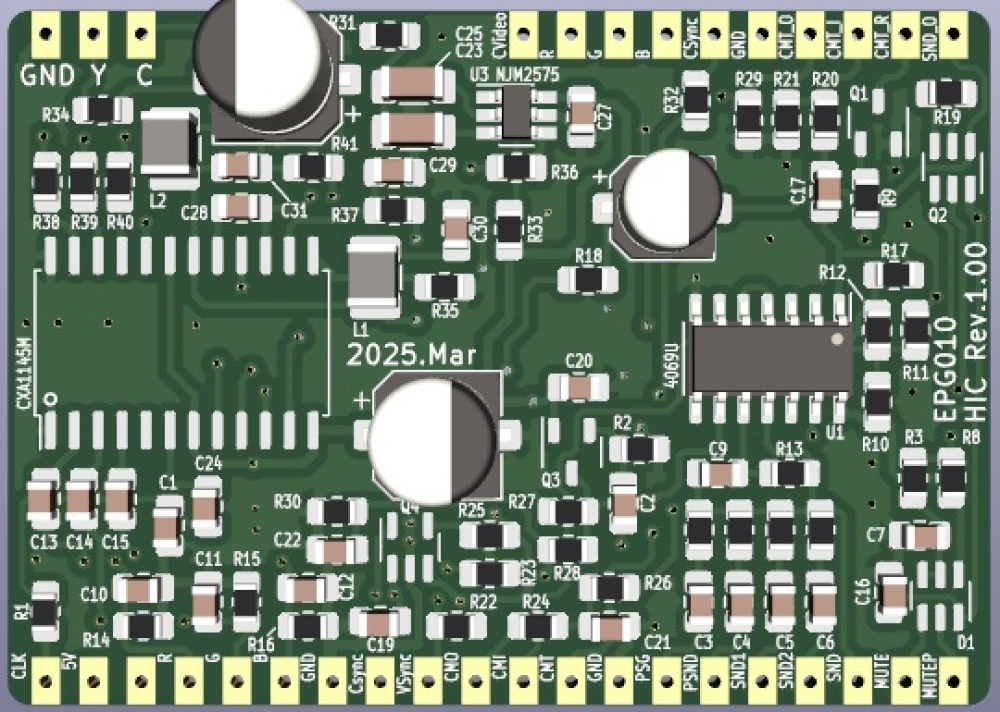

そしてJLCPCBに発注。プレビュー画面ではこんな感じです。シルクの文字は小さく細くて多分実際にはつぶれてしまうのではないかと思います。とりあえず図面上どこにどの番号があるのかわかれば何とか。なにしろ抵抗はともかく、コンデンサは印字されていないのでわからなくなると思います。こんなにたくさんあってもしひっくり返したらと思うと恐ろしい!実際抵抗はひっくり返したことあります。

届くまでしばらくかかると思いますが、パーツも集めておかねばなりません。手元の在庫も確認しておかなくては。

あ、あとHICのクローンは海外で2022年にプロジェクトがあってRBSCの方が製作されています。CXA2075を使っています。CXA1145よりも新しいチップと思います。CXA1145と比較して部品が少なくて済むようです。CXA2075にはオーディオアンプがないので、別途オペアンプLMV358で実装しているようです。動画を見るとばっちり動作しています。PCBのデータもGITで公開されているので、それを使って発注すれば作れるはずです。

HIC board project | MSX Resource Center